Mourir d’amour. Aimer à en mourir. L’amour et la mort sont-ils inséparables ? La passion (dont l’étymologie patior signifie souffrir, subir) mène-t-elle forcément à la mort ? Serait-ce Nietzsche qui a raison lorsqu’il dit que l’essence même de l’amour, c’est l’esprit tragique ? Si la passion est souvent fatale, c’est parce qu’elle ne connait aucune limite. Aucun frein, aucune morale, aucun tabou. Absolue, exclusive, excessive, elle ravage tout sur son passage. Elle sème la souffrance, comme elle sème le manque et la jalousie. Elle appelle le désir de meurtre ou de suicide. Lacan nous avait prévenu : « L’amour est un genre de suicide », quand il ne pousse pas à la volupté de l’irréparable. C’est le cri déchirant de Don José qui retentit à travers les siècles : « Oui, c’est moi qui l’ai tuée, ma Carmen adorée! » Et pourtant nous appelons de nos voeux cet amour funeste, le chérissant plus que tout. Pour sa capacité à transfigurer notre vie ? A sublimer notre mort ? Par quête d’un amour sans fin ? Un amour plus fort dans la mort que dans la vie ? Ou parce que ce qui nous tue nous rend étrangement plus vivant que jamais ? Dans sa toute dernière création, Carmen, produite par la passionnée et talentueuse Alexandra Cardinale, l’immense chorégraphe Julien Lestel nous entraîne dans une histoire d’amour et de sang. Et ça swing ! Préparez-vous à vivre un choc lumineux, une déflagration captivante, incroyablement bluffante, qui s’achève en un fabuleux crescendo. Ce ballet Carmen, c’est de la beauté à jet continu. Une merveille, une splendeur visuelle, inlassablement percutante, qui bat au rythme d’un coeur amoureux, où la passion côtoie la violence, où les non-dits se métamorphosent en musique. Avec ce ballet à couper le souffle, Julien Lestel se hisse à la hauteur des meilleurs et il pourrait bien en remontrer à ses grands prédécesseurs, Bizet et Mérimée ! Tout commence par un prénom. Prénom Carmen. Dans une sorte d’ivresse qui nous saisit dès l’apparition de la belle bohémienne, jusqu’à son dernier souffle, on se laisse envahir par la divine poésie de ses gestes. On boit à sa soif d’absolu, on s’enivre de ses désirs. Sur scène, les chairs s’épousent et se repoussent. Carmen s’éprend puis se déprend de Don José. Carmen se donne puis se refuse. Elle s’échappe puis revient. De reculades en escapades, de séduction en fuite, elle mène le jeu et la danse. Résultat : on oscille entre la légèreté et la violence, le transcendant et le trivial, la grâce et la trahison, le feu et la glace, le brûlant et le sanglant. Et c’est déchirant de beauté. Si « la liberté c’est de savoir danser avec ses chaînes » comme disait Nietzsche, alors Julien Lestel peut s’enorgueillir d’avoir donner des ailes à sa Carmen. Liane légère, ondine ondulante, de rouge carmin vêtue, Carmen (Mara Whittington) défie la pesanteur. Terriblement émouvante et expressive, la bohémienne moderne plane au-dessus des conventions, des traditions, des lois sociales. Elle nous initie à l’insoumission, à la rébellion, à la divine liberté, elle qui s’élève, s’élève, voltige d’homme en homme, tandis que l’on s’envole à ses côtés, dans une ascension aussi spirituelle que physique. Elle est libre, Carmen. Si libre qu’on voit son âme voler. Tandis qu’elle flirte irrésistiblement avec les cimes, Don José chute irrémédiablement. Son amour le tue, il souffre mille morts pour sa dulcinée. Il poursuit l’insaisissable, la fugitive, incapable d’arrêter sa course. Murmurant silencieusement à la manière d’Henri Calet: « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. » Ce supplice prend des accents si déchirants qu’ils vous fendent l’âme. Mais le passionné ne peut s’empêcher de chérir sa souffrance, car elle seule a le pouvoir d’exacerber sa passion. Plus il souffre, plus il aime. Ce que confirmait Dostoïevski : « La femme que j’ai le plus aimée est celle qui m’a fait le plus souffrir. » Le véritable tour de force de Julien Lestel, à rebours de Bizet et de Mérimée, est d’avoir choisi d’humaniser Carmen. Comme s’il avait compris mieux que personne, à quel point le désir peut être une dépendance. D’ailleurs, la sagesse antique ne cessait de clamer que nous n’avons aucune maîtrise sur ces deux puissances que sont le désir et le destin. Enjoignant leur contemporains à s’armer contre la passion et à refuser de se laisser guider par leurs désirs, (ces derniers ne connaissant pas ce qui est bien, ne recherchant que leur simple satisfaction, conduisaient immanquablement au malheur.) Prosper Mérimée avait écrit Carmen dans l’intention de mettre en garde ses lecteurs contre les ravages de la passion, qui réduisent notre vie à néant. Comme pour les Anciens, seule la raison devait gouverner la vie, la seule capable de nous apporter une vie heureuse. Or Carmen a fait de son bon plaisir, en quelque sorte, une servitude. Elle est l’esclave de ses désirs. Ce que Carmen appelle sa liberté, ne pourrait être finalement qu’une dépendance. En la rendant plus sentimentale, aimante et douce, Julien Lestel extirpe Carmen de ce piège aliénant du désir pour l’amener vers un amour plus tendre, confiant, et constructif. Exit la Carmen de toujours, cruelle et implacable, le Don Juan en jupon, bienvenue à l’amante contemporaine, affirmée et féministe qui entre dans une relation d’égalité avec Don José. Une affranchie capable de faire vaciller le désir de domination de Don José (Maxence Chippaux), en refusant la prison de sa jalousie. Malheureusement le destin a d’autres desseins pour Carmen, et c’est ce que montre magistralement Julien Lestel en les parant des traits attirants d’un beau toréador. Racé et raffiné, Escamillo (Titouan Bongini) est le personnage le plus sensuel du ballet. Doté d’une aura, d’un charme et d’un charisme irrésistibles, il est l’instrument du destin. Carmen ne peut que tomber dans ses filets. Ce dernier désir sonnera le glas de son malheur.

D’amour et de sang

« En fait d’amour, vois-tu, trop n’est même pas assez. » Tout est dit dans ce mot de Beaumarchais. Derrière la passion, derrière sa démesure, se glisse la silhouette menaçante du crime passionnel, du féminicide, la force irrépressible de la fatalité. Grâce à la virtuosité scénique de Julien Lestel, on comprend vite que Carmen est une figure de la fatalité. C’est elle, l’incarnation du destin. Cette créature à la beauté du diable n’est ni plus ni moins qu’une femme fatale. Fatale, parce qu’elle sème la mort autour d’elle. Don José tue par amour pour elle, avant de la tuer elle-même. Carmen c’est la belle nomade, la cartomancienne, qui lit l’avenir dans l’opéra de Bizet, et découvre en retournant les cartes, la fameuse carte de la faucheuse. Elle réalise alors que Don José sera l’instrument de sa mort, qu’il la conduira inéluctablement à sa perte. Ignorant l’avertissement, la plus libre des femmes continue pourtant à courir au devant du danger. Comme si tout devait s’accomplir, comme si la marche inéluctable du destin échappait à la volonté humaine. Prédestination ? Fatalisme de la fatalité ? Ou insouciance absolue ? Voyante certes, mais aveuglée aussi par ses désirs, Carmen, la volontaire, se soumet passivement à son destin. Est-elle pressée de mourir, la plus vivante des femmes ? Il faut croire. Pour preuve, la belle Carmen de Julien Lestel dessine son destin en avalant l’espace, dans un rythme et une énergie de guerrière, avec pour tout viatique, son immense goût du risque. Elle sait que la mort rôde autour d’elle. Qu’elle l’accompagne comme une ombre, qu’elle traque ses ascensions et ses chutes. Et pourtant, avec une grâce étourdissante, la gitane conquérante va au-devant de cette mort, elle la défie avec ivresse et panache. Il y a de la grandeur dans ce genre de sacrifice. Carmen joue sa vie, et apprivoise la mort comme une amie, presque comme une soeur. Mais là où Julien Lestel redouble de subtilité, c’est en donnant à voir que la femme fatale est la première victime de cette fatalité. C’est la Janus à deux visages. Sur une même pièce, la mort pour les autres, et la mort pour soi. Déjà Victor Hugo avait perçu cette double face de la fatalité qu’il illustre dans Notre Dame de Paris. En effet, gravée sur la pierre de la cathédrale, on peut lire cette terrible inscription : « Ananké » (« il faut »). Cette ananké, cette fatalité, « ce qui ne peut pas ne pas advenir », cette nécessité dont parle Hugo, fera mourir, un à un, tous les héros de Notre Dame de Paris. Esmeralda, Frollo, Quasimodo, tous meurent d’amour. Le seul à en réchapper, c’est Phoebus. Le seul à n’être pas amoureux… A l’instar de Carmen, Esmeralda est une bohémienne, belle et nomade, qui fait chavirer les coeurs. Son seul péché est d’être désirable. Comme Carmen, c’est une femme fatale, et comme elle, elle mourra, sacrifiée à la fatalité. Au « il faut », à l’ananké. Tous ces paradoxes de l’amour, cette mobilité des sentiments, ces mouvements de l’âme, le grand chorégraphe les passe au crible dans un ballet aussi magistral que bouleversant. Rarement, on aura vu autant de virtuosité au service de tant de perspicacité. Car Julien Lestel a réussi quelque chose de rare : il a su se glisser dans la psyché de Carmen. Il a su la comprendre de l’intérieur. Il en a perçu les paradoxes et les espérances, le grand « Oui » nietzschéen à la vie et l’acceptation de la mort. Il a su les dévoiler et les transcrire en une vitalité et une puissance émotionnelle de tout premier ordre. Ce faisant, il nous a placés face à nos propres contradictions. Cette vérité subitement arrachée aux planches nous rappelle la nécessité de l’art. L’art pour dire la vérité. La vérité sur l’amour. Celle des féminicides. Il suffit d’assister au trépas de Carmen pour mourir de cette vérité. On succombe sous le coup du poignard. Il nous touche en plein coeur. C’est poignant, déchirant, saisissant. D’une force inoubliable. Le sang coule. Les larmes montent. Carmen meurt. Plagiant Montherlant, on ne peut que s’écrier : « Non, Carmen, ce n’est pas du sang qui coule, c’est de la gloire. »

I.G

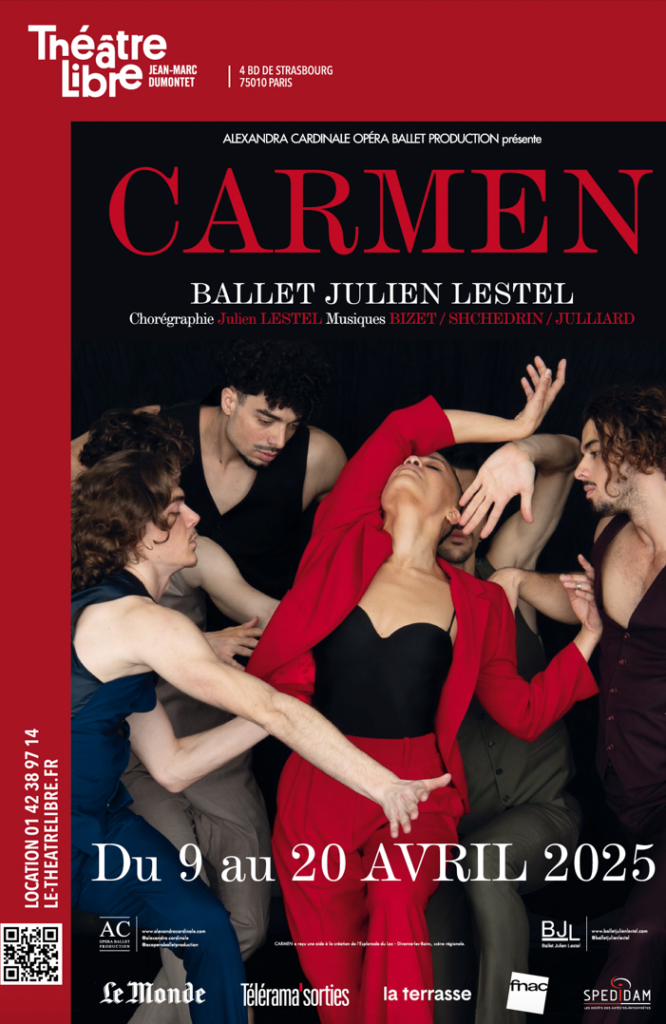

Carmen

Ballet Julien Lestel

Du 9 au 20 avril 2025, au Théâtre Libre.

Théâtre Libre. 4 bd de Strasbourg. 75010 Paris.

Réservations et renseignements au 01 42 38 97 14

le-sens-critique

Navigation des articles

Nietzsche : « Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite »